Contents

「学生が思い通りにならない!」イライラの処方箋~「関心の輪と影響の輪」のお話~

「学生を信じて」と言われると…

私の周りには日本語教師のみならず、教育関係の仕事についている方がけっこう多いのですが、中学校に務める知人がこのような話をしてくれました。

ある問題行動を繰り返す生徒。知人はその生徒と接し、生徒の背景にある孤独感や、自己表現が上手くできない苛立ちに気づいたそうです。そして、必ずその生徒は良くなる、成長できると信じ抜き、それはそれは粘り強く向き合い続けた結果、最後には問題行動は収まり、先生に感謝して卒業していった…ということでした。

私は、その知人の生徒を信じ抜く姿勢に「すごい…すばらしいっ!!」と尊敬の念を抱きました。その一方で、「私みたいな人間には無理だな。どんなに関わっても更生できないかもしれないし、その前に私のメンタルがやられるわ…」と思ったのです。そして一瞬ではありますが、他者と自分を比べたことで、心がチクっと傷んだのでした。

寝るな!遅刻するな!そして嘘をつくな!

別のある知人の話をいたします。その知人は、ある日本語学校(ちなみにCotoではありません)に常勤で務めています。彼女に久しぶりに会ったら、かなりお疲れのご様子。お疲れ…といいますか、やつれた?やさぐれた?…という方が適切かもしれません。

話を聞くと、学生の出席率や授業態度が学校で問題になっており、その対処に頭を痛めているのだとか。

教師の目の前で、平気で熟睡したりスマホをいじったり。遅刻する学生も多数いて、開始時刻になってもすぐに授業を始められず。事前の連絡なく欠席する学生には、毎度電話やメッセージアプリで連絡を取るのですが、彼女曰く「毎度嘘をつかれる」。学生たちは、アルバイトや交際相手との遊びで授業をサボっていても、「体調不良」だと言うんだそうです。「ウソつきばっかり!」と彼女のイライラはそろそろ限界のようで、私は心配になりました。

何度も期待を裏切られる

「学生を信じる」「成長を期待する」という姿勢で学生と関わる中で、何度も「裏切られる」という行為や感覚に出会うかもしれません。そもそも、一度言っただけで相手が自分の期待通りに動いてくれるのなら、そんなにイライラしたり悩んだりしません。

相手に「勝手に」期待して「勝手に」信じていると言えばそうなのですが、学生や子の成長を願う教師や親といった立場の人なら、これは当然の感情でしょう。

学生の味方であることは、教育者としては本当に大切なことだと思います。ただ、「教師たるもの学生の可能性を信じるべき」「成長は時間がかかるから長い目で見るべき」という「べき論」に囚われてしまうと、自分自身を苦しめることにもなりかねません。

この「べき論」については、こちらの記事にも書きました。

日本語教師が病まないために:日本語教師のメンタルヘルスを考える

相手への期待値が高いほど、また相手のために一生懸命であるほど、がっかりした気持ちが大きくなりますし、裏切られたという気持ちが被害者意識にまで膨れ上がってしまうかもしれません。これでは教師が疲れ切ってしまうのは、目に見えています。かといって、「どうせ変わらない」と諦めるのも、なんだか違う気がします。

影響の輪と関心の輪

「私がこんなにしてあげているのに、なんでそんな不真面目なの?!」「どうして平気で嘘がつけるの?!」

こんな風に誰かにイライラしたとき、あるいは裏切られて(勝手に期待しているわけですが)心が擦り切れそうなときに、「それは自分がコントロールできることなのか」と一旦立ち止まってみましょう。

自分がコントロールできることに意識を向ける…。これはベストセラーとなったビジネス書『7つの習慣』(スティーブン・R・コヴィー著)の重要なエッセンスです。

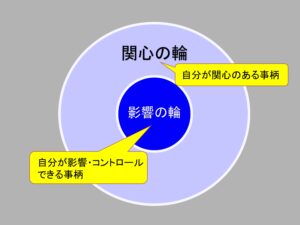

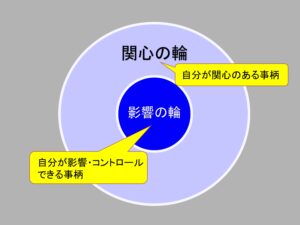

以下の「影響の輪」と「関心の輪」を学ぶことで、他人に振り回されない見方ができるようになったり、人間関係が楽になったりします。また、ストレスの緩和にも役立ちます。

教師の立場からすると、例えば学生の授業態度が悪いことや出席率が低いことは、「自分が関心を持っている事柄」に違いありません。では、「自分が影響、コントロールできる事柄」かというと、うーん、どうでしょうかねぇ。注意したり、学生から話を聞いたり、対策を考えたりすることはできるので、完全に影響の輪の外ではありませんが、実際にどんな行動を選択するかは相手が決めることです。

「馬を水辺に連れていくことができるが、水を飲ませることはできない」という諺があります。これは、他人に対して何かを強制することができないという事実を表しています。その人がやる気を持たなければ、どんなに努力しても無駄。人は、自分が心から変わろうと思ったとき以外は変われないのかもしれません。

学生に対して、子供に対して、部下や上司に対して、誰かに苛立ちを感じているときは、たいてい「関心の輪」の事柄であることが多いのではないでしょうか。それは影響の範囲の外のことです。

究極を言えば、影響の輪に入るのは、自分自身のみということになります。自分の考え方や態度・言動・習慣といったものは、変えようと思えば自分次第で変えることができます。そして、私たちは、自分自身の態度や言動を通じて、間接的に関心の輪に入る事柄に影響を与えることもできます。

エラそうなことを言ってきましたが、私も人間なのでイライラすることはあります。実際、学生の態度や顧客の意思決定といった直接会う人に対してだけではなく、株価や景気・好きなスポーツチームの勝敗といったものまで、自分の影響力はほとんどゼロなのに、「なんとかならんものか!」と、実はしょっちゅう思っています。

自分自身のメンタルを守るために、イライラを感じたときの習慣として、「あぁ、私は今、自分ではコントロールできないことに苛立ちを感じているな…」と、まずは自己受容に努めるようにしています。そして、自分自身が動けば何とかなること(影響の輪の範囲)と、どうにもならないこと(関心の輪の範囲)を切り分けて考えると、ちょっとずつ冷静になってきます。

待て、しかして希望せよ

私が青春時代に夢中になって読んだデュマの大作『モンテ・クリスト伯』(『巌窟王』)。

この物語の最後の一行は、「待て、しかして希望せよ」であることは有名です。

自分を陥れた人間たちに復讐を次々と果たしていくこの物語の最後が、こんな言葉になるとは…。読んだ当時は衝撃でした。

復讐をテーマにしたこの物語で、真にデュマが伝えたかったのは何だったのか。読者によりいろいろな解釈ができるのも、この「最後の一行」の魅力です。

若かりし頃に読んだ私の解釈は、「どんな苦境に陥っても、希望を持ち続けることの大切かな?」でした。

でも今は、少し解釈が変わりました。

欲しい情報はスマホで一瞬で調べられ、正解もAIに質問することですぐに得ることができ、手に入れたい商品はクリック一つで家にまで運んでもらえる。そんな短期間で結果を求める「コスパ・タイパに取り憑かれた現代人への警鐘」のようにも感じられます。

目先の現象に一喜一憂せず、期待しすぎず、自分がコントロールできて影響を与えられることに全力で取り組んでいく。それが自分を守り、結果的には他者にまで影響を波及させる最短の道なのかもしれません。